Compartiendo mesa con los dioses: alimentación y textos sagrados

Las grandes religiones del mundo tienen muchos puntos en común cuando hablan de la divinidad como proveedora de alimento. A fin de cuentas, comer es una necesidad universal

¿Qué sucede si buceas, de la mano de la alimentación, en textos antiguos sagrados para acercarte a las civilizaciones en las que se redactaron? ¿Si dejas a un lado lo íntimo y personal de la fe y las creencias y tiras del hilo de las fuentes y lo recopilado?

Lo que sucede es que hallas indicios de que el conocido maná, alimento que figura que tiene una enorme trascendencia en textos judeocristianos, es interpretado en un evangelio apócrifo como una miel elaborada por las abejas del Paraíso, que diversas civilizaciones, desde los mayas hasta los griegos pasando por los egipcios y antiguas dinastías chinas mezclaran y/o colocaran alimentos en morteros, en fosas que formaban parte de una importante construcción de una edificación, que los ríos, al ser quienes hacían posibles alimentos elevados a la categoría de ofrendas, fuesen entendidos como entes divinos.

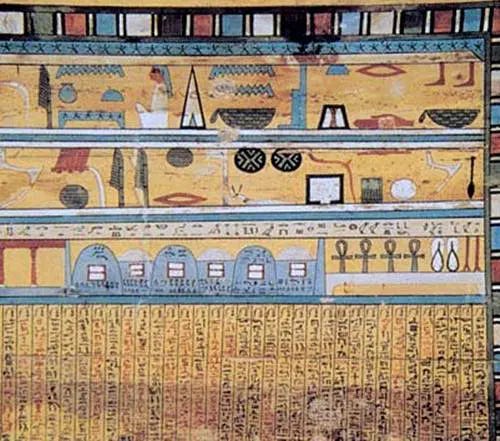

Que en las pirámides las representaciones de alimentos grabadas, dibujadas, talladas (llaman la atención las rebanadas de panes horneados cuya parte superior está más tostada que el resto) contaran como provisiones para su más allá al mismo tiempo que llegaban a embalsamar hasta paletillas que eran depositadas en cofres adaptados a su forma, o que en algunas escenas la leche era vertida al paso del sarcófago para que hubiera menos fricción al arrastrarlo, o cómo, en el Código de Hammurabi las palmeras datileras tenían un status de protección tanto por sus dátiles (casi sagrados y muchas veces ofrenda divina) como por la sombra y protección que ofrecían a los cultivos, o que en instrucciones encontradas en tablillas asirias y babilónicas se menciona que los árboles altos se plantaban en las áreas exteriores de los campos o en los bordes, formando una especie de barrera natural contra el sol y el viento, protegiendo a los cultivos de cereales que crecían en el centro de los huertos, y que aztecas y mayas consumían algas secas, machacadas y añadidas a tortas.

Esto es una breve muestra de todo lo que nos espera si usamos nuestra curiosidad, utilizamos como brújula la alimentación y retrocedemos en el tiempo. ¿Viajamos? ¿Sí? Pues empecemos el viaje por un viejo conocido que he mencionado al comienzo de este artículo: el maná.

El maná, como símbolo de alimento sagrado y provisión divina, tiene interesantes paralelismos en otras religiones y civilizaciones. Si bien sus características específicas (como su origen del cielo o ser una provisión sobrenatural) son únicas en el contexto bíblico, existen alimentos sagrados con funciones similares en términos simbólicos y espirituales.

En el judaísmo y cristianismo el maná estaba concebido como modelo de visión única; el maná en el Éxodo representa la provisión divina en el desierto. Es un alimento dado directamente por Dios y que simboliza la dependencia espiritual.

En el Nuevo Testamento Jesús menciona el maná como un paralelo al “pan de vida” (Juan 6:31-35).

En la mitología sumeria y babilónica podemos hallar homólogos como el pan y cerveza de los dioses:

en la mitología mesopotámica, el pan (ninda) y la cerveza eran vistos como regalos divinos de los dioses Anu y Enlil. Estos alimentos no provenían literalmente del cielo, pero simbolizaban sustento y civilización otorgados por los dioses.

Podemos destacar que, en los poemas épicos, como el de Gilgamesh, estos alimentos suelen ser ofrecidos como provisión divina, conectando a los humanos con el favor de los dioses, reforzando el nexo entre los seres humanos y sus divinidades.

Dátiles y miel: También asociados a la fertilidad y las bendiciones de la tierra, se utilizaban en ceremonias sagradas.

En la tradición egipcia, ofrendas como el pan y cerveza a los dioses aparecen en los textos de las pirámides y en los de los sarcófagos, alimentos esenciales que los dioses ofrecen a los muertos en el más allá. Estas ofrendas sagradas se consideraban una forma de sustento eterno, equiparables al maná como alimento espiritual, teniendo lugar en el otro plano y no en esta realidad.

Conviene resaltar que, aunque no es un alimento, el Nilo (y los ríos que hacían posible el cultivo y la alimentación) era visto como un regalo divino que aseguraba la provisión de trigo y cebada, elementos esenciales para la vida y los rituales.

En los textos védicos (Rigveda) de India, el soma era una bebida sagrada consumida por los dioses y los humanos durante los rituales. Se obtenía de una planta mítica (probablemente y lamentablemente extinta) asociada con la inmortalidad y favor divino.

Aunque no es un alimento sólido, el soma comparte con el maná su carácter divino y su capacidad para conectar a los humanos con lo sagrado.

En la mitología hindú, el amrita es el néctar de la inmortalidad, obtenido por los dioses tras batir el océano cósmico. Se parece al maná en su función de sostén divino, sin llegar a tener contacto con el ser humano.

En las religiones precolombinas, en las culturas maya y azteca, el maíz era el alimento sagrado por excelencia, considerado un regalo directo de los dioses.

Según el Popol Vuh (texto sagrado de los mayas), los humanos fueron creados a partir de masa de maíz, lo que lo convierte en un alimento divino y existencial. Otro ejemplo es la chicha, bebida fermentada a base de maíz que se usaba en rituales religiosos, especialmente en la cultura inca. Por ello el maíz tiene un lugar central comparable al maná.

En la tradición grecorromana, el néctar y ambrosía, los alimentos de los dioses olímpicos (bebida y comida), eran considerados fuentes de inmortalidad y favor divino.

La ambrosía no era accesible para los mortales, pero en algunos mitos, los dioses la ofrecen a héroes seleccionados, equiparable al privilegio de recibir el maná, era más favor o gesto divino que maná en sí mismo.

En varias tradiciones griegas, la miel era considerada una bendición divina, asociada con la abundancia y las ofrendas sagradas.

En religiones indígenas y animistas muchos alimentos están vinculados a espíritus y la naturaleza, como raíces, frutas o miel que se consideran regalos de los espíritus de la tierra o el cielo (En África, por ejemplo, los kola nuts o semillas de cola son consideradas sagradas en ciertos rituales y ofrendas).

A grandes rasgos, los paralelismos comunes entre estos alimentos sagrados son:

Provisión divina o celestial: el alimento es percibido como un regalo directo de una deidad o un poder superior (maná, ambrosía, soma).

Sustento espiritual y físico: no solo alimentan el cuerpo, sino también el alma, como el maíz en Mesoamérica, el pan y la cerveza entregados por divinidades en el más allá o la eucaristía en el cristianismo.

Conexión simbólica con la vida y la inmortalidad: la inmortalidad que confiere el néctar de los dioses o el sustento eterno que garantiza el maná.

Rituales y ofrendas: la sacralidad del alimento exige un contexto ritual o ceremonial y respetuoso para su uso y consumo.

Esto que os he contado es el primer tramo de un viaje que nos va a llevar, a través de la alimentación, a lugares que no están en muchos mapas cargados de sorpresas y conocimientos. ¿Cuál será la siguiente etapa?